-

最近の投稿

アーカイブ

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

カテゴリー

カテゴリー別アーカイブ: 教育

第1回 会計サロン(テーマ:大学生のうちに簿記・会計を専門的に勉強しよう!)

4月28日(金)の5限に、本年度の第1回目の会計サロンを実施しました。

会計サロンとは、商学部学生の簿記・会計関連の資格取得支援を目的とした、商学部公認の企画です。

会計サロンを通じて、商学部の会計担当教員に資格取得に関する相談や質問を行ったり、簿記検定や税理士などの資格取得を目指す学生同士で情報交換や交流を深めたりすることができます。

第1回目の今回は、会計のゼミに所属し、簿記・会計の高度な知識を習得している商学部4年生の学生を招き、「大学生のうちに簿記・会計を専門的に勉強しよう!」をテーマに座談会を行いました。

簿記検定試験や税理士試験に向けた勉強のコツや注意点、そして簿記・会計を専門的に勉強することが就職活動の際にどのように役立ったのかなど、知りたいけれど普段なかなか得ることができない情報に関して、商学部生の実際の経験に基づく話を聴くことができる有意義な機会となりました。

会計サロンは春学期・秋学期の授業実施期間に、月1回のペースで開催しています。

商学入門におけるキャリア教育

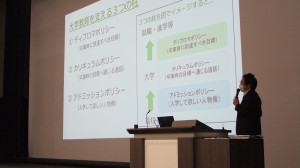

商学部1年次専門科目「商学入門」では、流通・マーケティングコース、会計・金融コース、ビジネス情報コースの各教員がリレー形式で講義を行い、商学部教育の概要のほか、各コースで学べること(各コースの専門科目)などについてわかりやすく説明を行っています。

特に、入学直後の段階で商学部での教育内容を知ることができ、新入生にとっても好評です。

第2回目の授業では株式会社マイナビの方にお越しいただき、将来のキャリアについて学ぶべく就職などの進路、また4年間で身につけるべき能力やスキルなどについて講義いただきました。

最近は早い段階からのキャリア教育の必要性が指摘されていることもあり、今回の講義は新入生にとっても非常に有意義でした。

株式会社JALインフォテックによる講演

商学部吉田聡ゼミでは、2023年3月9日から10日にかけて本学日進キャンパスにて新3年生を対象とした合宿を行いましたが、その中で株式会社JALインフォテック郡規之氏による講演を行いました。

具体的には、空港での出発業務を支えるITシステムとして、JALの運航を支える業務、空港での出発業務を支えるシステム、お客さまのご搭乗を支えるシステムについてのお話がありました。

他に、中部国際空港 株式会社ドリームスカイ名古屋の業務紹介、収益を上げるための取組みについて紹介を行った後、同社に就職した牟田口大輝さん(吉田ゼミ卒業生)からのメッセージとして、現在行っている業務のほか、就職活動の体験談、卒論作成の体験談などお話しいただきました。

ゼミ新3年生にとっては、IT企業における業務のほか、航空業界におけるIT活用、また卒業生による実際の体験談を聞くことができ、今後のゼミ活動(研究活動)や進路の選択などを検討するうえで大変有意義な講演となりました。

なお、合宿の模様は下記URLからもご覧いただけます。

https://www.instagram.com/p/Cpy5ZdLBIDB/