商学部田畑康人客員教授が3月31日をもって退職し、4月1日で愛知学院大学名誉教授の称号が授与されました。

田畑名誉教授は1980年4月に愛知学院大学商学部にて保険論担当の講師として着任し、1983年助教授、1991年に教授に昇任されました。

2021年3月まで教授として活躍され、その後、引き続き客員教授として講義、演習などを担当されました。

その間、商学部教務主任、大学院商学研究科主任、産業研究所所長、商学部長、大学院商学研究科長、社会科学研究センター長などを歴任され、大学運営に貢献されました。

また、課外活動においてもサッカー部の部長なども担当されました。

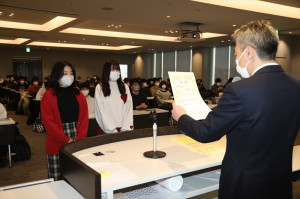

4月12日(水)開催の代表教授会に先立ち、名誉教授称号授与式が開催され、愛知学院佐藤悦成副理事長より称号記が授与されました。