皆さん、こんにちは。商学部の李です。

今回は、商学部の李ゼミナールで取り組んでいる活動の一部を紹介します。

まず、ゼミナール(以下、ゼミ)とは、教員の指導のもと、少人数の学生が特定のテーマについて討論と報告を繰り返しながら専門知識を深める大学の授業を指しますが、ゼミによって取り組む活動内容は様々です。

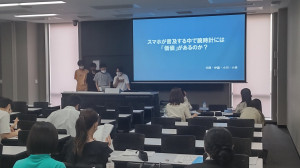

李ゼミでは、なるべく‘実践的な学び’ができるよう、地域の企業と提携した企画提案会を開いています。

つまり、大学講義で学んできたマーケティング知識やリサーチ結果を企業の経営戦略や商品開発などに活かすといった取組みです。

例えば、今年度、実施していた産学連携の取組事例(企画提案会)について話しますと、フランスに本店があり、日本では、JR名駅高島屋と名古屋市西区に店舗を構えている「ミッシェル・ブラン」に参加していただき、「路面店の売上を伸ばす方法」について、ゼミ全体でその解決策を企画提案し、実務の現

場に役立つ実現可能な企画提案ができることを試みたものです。

企業側は「学生の斬新なアイディアが欲しい」と言います。

ところが、学生がその分野で長らく従事してきた実務の方に役立つ提案をするということはそう簡単なことではないのは事実です。

そのため、実際に商品を試食し、商圏エリアを歩き回ることはもちろん、担当者との質疑応答、文献調査、アンケト調査などを踏まえた上、論理的に考え、理屈づけをしながら、解決策を練っていくことが重要となります。

ゼミ生同士が同じ課題・目標に向かって切磋琢磨しながら、これらの一連の過程を踏むことによって、チームワークの大切さやプレゼンテーションのスキルも養うことが期待できると思っていますが、何より李ゼミ(演習)では、できるだけ「現場」に行かせてもらい、肌で感じてもらうことを大切にしています。