-

最近の投稿

アーカイブ

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

カテゴリー

カテゴリー別アーカイブ: 教育

商学部の専門科目紹介:製品戦略論

みなさんこんにちは。商学部教員の松本です。

今回ご紹介する科目は、「製品戦略論」です。

科目紹介をするにあたって、青木・恩藏(2004)『製品・ブランド戦略』の12ページから13ページ等を参照しながら説明させていただきます。

製品戦略論というと初めて聞く分野だなとお考えなる方も多いかも知れません。

製品戦略論は、実はマーケティングの一分野で、企業の価値の創造や維持などを考える分野なのです。

延岡(2002)を参照してみると次のようなことが言われています。

それは、製品開発と関連した価値の源泉としては、①顧客にとって高い価値を提供すること、②それを低いコストで提供すること、③競合企業に対する優位性を確保することです。

なかなか難しいかも知れませんが、顧客にとって製品(つまり価値)は、その有用性と希少性によって決まると考えられています。

そうですよね。

使い勝手が良く、それを自分の会社でしか生産できないとなれば、製品の価値はどんどん上がっていきます。

そしてこの製品の価値なのですが、まずは製品の機能や利便性を高めたり、または使うことの楽しみや所有する喜びなどを与えることで、その便利さを高めることができます。

あるいは、この提供に際して、製造にかかるコストや販売にかかるコストの削減努力を通して、顧客にとっての購入価格を下げていくといった実質的な価値も高めることができます。

ただここで注意が必要なのは、製品の価値は希少性とも強く関係しているため、価値を高めるうえで最も効果的なことは、競合製品とは違う際立った特徴を自分の会社の製品に持たせることです。

このことは、宝石のような絶対的希少性に基づく価値といったものではなく、他社からは入手が難しいものという意味でユニークな価値のことを指しています。

このように製品戦略論では、自分の会社の独自性を打ち出していくことが重要となるのです。

そして企業の存続に貢献するためには、常に新たな価値を創造しながら、自分の会社の独自性を打ち出していくことが重要となります。

みなさんも自分の経験と照らしあいながら、一緒に製品戦略論を学んでみましょう。

<参考文献>

・延岡健太郎(2002)『製品開発の知識』日経文庫

・青木幸弘・恩藏直人編『製品・ブランド戦略』有斐閣

商学部の専門科目紹介:税務会計論

皆さん、こんにちは!

商学部ウェブサイトにアクセス頂き、ありがとうございます。

商学部で会計関連科目を担当している野口倫央です。

2021年10月に「簿記」を紹介して以来の登場となります。

今回は、私が担当している「税務会計論」について紹介致します。

皆さんの生活と切っても切り離せないものの1つに、「税金」を挙げることができます。

この税金の計算方法やその考え方を学ぶことのできる科目が、「税務会計論」です。

約50種類ほどある税金ですが、この授業では、主に会社に関連する税金である、法人税および消費税に焦点を当てます(個人に関連する税金である所得税や相続税、贈与税についても少し学習します)。

法人税や消費税といった様々な税金の計算に関する業務を税務といいます。

この税務の面白さは、「税金計算の結果は人、つまり知識量によって異なる」という点です。

様々な知識を駆使することで、納税額を抑えることができます。

その一方で、知識がないと、多くの税額を負担することになってしまいます。

税務は戦略的に考える必要があるのです。

この授業では、税金計算の基礎をお伝えしつつも、税務戦略についてもお伝えできればと思っております。

税務に関しては、知らないと損してしまうことがたくさんあります。

この授業を通して、税務に関する知識を多く身に付け、自身の生活をより豊かなものにしていきましょう!!

商学部の専門科目紹介:商学特論X(豊田信用金庫連携講座)

今回ご紹介する商学部の専門科目は「商学特論X」です。

この科目は豊田信用金庫連携講座として開講されており、 毎回同金庫の職員の方々に講義を行って頂いています。

信用金庫は、銀行とほぼ同じ機能を果たす金融機関ですが、 信用金庫と銀行とでは経営理念や顧客の範囲に違いがあります。

銀行は株式会社であり、株主の利益を最大にすることが目的です。

また、誰からも預金を受け入れ、誰にでも融資を行うことができます。

一方、信用金庫は協同組織であり、営利を目的としません。

預金は誰からも受け入れますが、融資は原則として会員に限定されます。

営業地域も限定され、会員になる資格を持つのはその地域の中小企業や住民などです。

つまり、信用金庫は、 所在する地域の人々を支える「地域のための金融機関」だと言えるのです。

また近年では、信用金庫などの地域金融機関には、 金融以外の側面から顧客を支援する役割も期待されています。

例えば、企業が求める人材を紹介したり、企業の跡継ぎ問題の解決を支援したり、企業の扱う商品の買い手を探したりといった役割です。

もし仮に、地元中小企業の業績が低迷したり、廃業が相次いだりすれば、その地域の経済に悪影響が及ぶでしょう。

地域経済や地元企業の特徴をよく知る地域金融機関が、 顧客の事業性を理解して長期的な支援を行うこと(事業性評価といいます)は、 地域の活性化に必要不可欠なことなのです。

本講義では、信用金庫職員の方々から、 金融機関の各部門における業務内容、中小企業の財務分析や事業性評価のあり方、 地域金融機関の現状と課題、将来の展望などついて学びます。

本講義を学べば、地域金融機関が果たす役割や、 地域金融機関における仕事の内容についての理解が深まります。

また、個々人の金融リテラシーを高めることにも役立つはずです。

ぜひ共に学びましょう。

(商学部・橋本)

第1回 会計サロン(テーマ:会計専門職を目指すための勉強方法とは?)

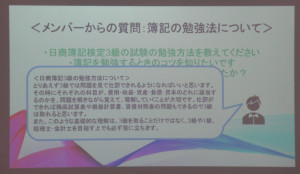

5月11日(水)の5限に、本年度の第1回目の会計サロンを実施しました。

会計サロンとは、商学部学生の簿記・会計関連の資格取得支援を目的とした、商学部公認の企画です。

会計サロンを通じて、商学部の会計担当教員に資格取得に関する相談や質問を行ったり、簿記検定や税理士などの資格取得を目指す学生同士で情報交換や交流を深めたりすることができます。

第1回目の今回は、税理士を目指して勉強中の商学部3年生の学生を招き、「会計専門職を目指すための勉強方法とは?」をテーマに座談会を行いました。

簿記を勉強するコツや、普段の勉強時間、さらには資格試験の勉強とアルバイト・サークルは両立できるのかなど、知りたいけれど普段なかなか得ることができない情報に関して、会計専門職を目指す商学部生の実際の経験に基づく話を聴くことができる有意義な機会となりました。

会計サロンは春学期・秋学期の授業実施期間に、月1回のペースで開催予定です。

次回は6月22日に、日商簿記検定2級の工業簿記の内容をテーマに開催します。

2022年度ゼミナール募集について

商学部2年生の皆さんへ

ゼミナール募集のシーズンが到来しました。

大学生活の充実および有意義な就職活動を展開するためにも、多くの方にゼミナールに所属して頂きたいと思っております。

そこで、5月24日から27日のお昼休みに、ゼミナール説明会を1202教室で行います。

積極的に参加して頂き、ゼミナール選択を行ってください。

5月16日より、申し込み方法等が記載されたゼミナール要項を、名城公園キャンパス事務室で配布しております。

この要項を受け取ったうえで、ゼミナール説明会に参加して頂ければと思います。

ゼミナール募集に関する様々な情報は、WebCampusやアガルスタワー6階掲示板、さらには近日招待するTeamsにより配信します。

確実に情報を受け取り、各期日等にご留意頂きながら、応募を行ってください。

商学部の専門科目紹介:上級簿記

こんにちは!愛知学院大学商学部専任教員の中山重穂です。

専門領域は財務会計論で、商学部では、財務会計論、上級簿記などといった科目を担当しています。

今回は担当科目の一つである「上級簿記」について紹介します。

商学部では、主に商業簿記について学ぶ「簿記Ⅰ」、「簿記Ⅱ」と原価計算や工業簿記について学ぶ「原価会計論」という簿記関連の科目があります。「簿記Ⅰ」は日本商工会議所主催の日商簿記検定3級レベル、「簿記Ⅱ」と「原価会計論」は日商簿記検定2級レベルの簿記知識について学びます。

そして「上級簿記」は、それらの上のレベルの簿記知識を学ぶ授業として開講されています。

具体的には、「上級簿記」では、日商簿記検定1級の商業簿記・会計学および税理士試験簿記論のレベルに相当する簿記・会計の知識を学習します。

このため、原則として、日商簿記検定2級もしくは全商簿記検定1級合格者で、日商簿記検定1級もしくは税理士試験の会計科目の合格を目指す学生を履修対象としています。

また、日商簿記検定1級の広範な出題範囲をカバーするとともに、効果的に学習を進めるために、通常の授業は週1コマ(半期2単位)であるところ、「上級簿記」は週2コマ(半期4単位)を履修する形式となります。

ちょっと忙しいかもしれませんが、週1コマ開講と違って、前回の内容が頭に残っているうちに、次の授業があるという学習上のメリットもあります(この点は、最近、物忘れの激しい授業担当者も助かっています)。

「上級簿記」の学習範囲は、企業が行う経済活動の中でも特殊であったり、複雑であったりする領域が多く、結構、手強いです。

しかし、そういった内容について学習することによって、ワンランク上の簿記・会計の能力を身につけることができます。

また、多様な企業活動への理解も向上し、ビジネスへの造詣も深まると考えられます。

愛知学院大学商学部では、初学者であっても既習者であっても、体系的に簿記・会計を学習できるようなカリキュラムを用意しています。

商学部で簿記・会計を勉強して、ワンランク上の簿記・会計の能力とビジネスリテラシーを身につけませんか?皆さんの受講をお待ちしています!

商学部の専門科目紹介:貿易英語

皆さんこんにちは 商学部の城(じょう)です。

今回は私の担当している「貿易英語」を紹介します。

語学科目ではありますが、専門教育科目に配当されています。

貿易とは、「外国との商業取引」のことですが、個々の取引は、国内の個人や企業と外国の個人や企業との間で行われます。

われわれの身の回りには、数多くの外国品で溢れかえっていますが、そうした品は輸入活動によって外国から日本にやってきます。

輸入活動を担う個人や企業は、外国の取引相手とのあいだで物品取引に関する交渉を行い、結果としてその品を手にすることになります。

外国の取引相手との物品取引に関する交渉は、どのように行われるのでしょうか。

直接会って話し合うことができるのであれば、それに越したことはありません。

疑問点や不明な点も納得ゆくまで問い合わせることができるでしょう。

直接会うことができない場合やそのためのコストが高くつくような場合には、通信手段を介して取引の交渉が行われます。

コロナ禍によって、対面で行われる経済活動は大いに制限されました。

対面での取引交渉は難しくなり、パソコンを介したリモート会議に置き換えられました。

このように通信手段の発達は、遠くに離れた相手との取引交渉を容易にしてきました。

そしてこのことが、貿易活動というものをさらに拡大させることになりました。

さてこうした外国の個人や企業との取引交渉で問題となることの一つが、“言葉”です。

取引当事者双方が普段使っている“言葉”が異なるために、意思疎通が図れないという事態が発生します。

取引相手の“言葉”を理解するのも一法ですが、現代の貿易取引では「英語」を使ってコミュニケーションをとっています。

これが「貿易英語」です。

この授業で学ぶ「貿易英語」は、取引の交渉過程や実行過程において、取引当事者間で取り交わされる文書やメールで使われるものです。

実際の貿易取引を想定したうえで学びます。 現代社会はグローバル化が進んでいます。

将来こうした分野で活躍する人もますます増えてゆくことでしょう。

みなさん、一緒に勉強してゆきましょう。

商学部の専門科目紹介:原価会計論

商学部教員の中澤優介です。

商学部で簿記・会計の講義科目を担当しています。

2回目の登場です。

前回は「管理会計論」という講義科目の紹介を行いました(http://comm.agu.ac.jp/information/?p=833)が、今回は「原価会計論」という講義科目について紹介します。

前回に引き続き、今回も気楽に読んでみてください。

「原価会計論」では主に、原価の計算方法を学びます。

「原価会計論」を簡単に紹介するとこれで終わりなのですが、せっかくこの文章を読んでいただいている方に申し訳ないので、もう少し話を続けます。

というわけで以下では、そもそも「なぜ原価の計算方法を学ぶのか?」ということに焦点を当てて話をしていきます。

なぜ原価の計算方法を学ぶのか?(=原価の計算方法の知識が必要なのか?)

その理由は、計算を通じて原価を把握することが、ビジネスを行ううえでとても重要なことだからです。

ビジネスにおいて特に重要なことは、お金を儲けること(利益の獲得)ですが、それは商品やサービスを売ることで達成されます。

そして、商品・サービスの販売において重要になるのは、「いくらで売るのか」、つまり、販売価格の決定です。

「販売価格×販売数量」が売上高ですが、販売価格を決める際に考慮しないといけないことは、売上高のすべてが企業の利益になるわけではない、ということです。 というのも、商品にしろサービスにしろ、それを販売するまでにさまざまなコスト(原価)が発生しています。

(自動車メーカーであれば、自動車製造にかかる材料費や加工費などが挙げられますし、スーパーマーケットであれば商品の仕入れにかかる費用などが挙げられます)

こういったさまざまコスト(原価)を売上高から差し引いたものが利益となるのです。

つまり、「利益=売上高-原価」なのです。

そして、上記の計算式からも明らかなように、売上高よりも原価が大きいと、当然のことながら利益は獲得できません。

利益獲得(お金儲け)は企業にとってとても重要ですから、それが達成できないことは大きな問題です。

ですから、利益獲得のためにも、売上高が原価よりも大きくなるような販売価格を設定することが必要なのですが、そのためにはまず、そもそも「原価がいくらなのか」が正しく把握できていないといけません。

ですから、原価を正しく把握し、利益の獲得を達成するためにも、原価の計算が必要になるのです。

ビジネスを行ううえで、原価を把握することの重要性を分かっていただけましたか。

なお、一口に原価の計算といっても、その計算対象は多岐にわたります(モノやサービスの原価だけでなく、組織内のプロジェクトの原価など)。

そして、どのような原価を計算するのかによって、当然原価の計算方法も異なるのですが、今回紹介した「原価会計論」の講義では、多様な原価計算の方法のうち、製造業で用いられる簿記(「工業簿記」といいます)の仕組みと密接に結び付いた原価計算について学習します。

したがって、「原価会計論」の講義で扱う内容は、日商簿記検定2級の試験科目のうちの「工業簿記」に対応しています。

(日商簿記検定2級の試験科目には「商業簿記」もありますが、この内容には「簿記Ⅱ」という講義科目が対応しています) 愛知学院大学商学部での会計教育においては「学問的学びと資格取得の両立」を重視しており、簿記の講義科目は資格(日商簿記検定)の各レベルに対応した形で開講されています。

コロナ禍が長引くなか、先を見通すことが難しい時代です。

そのようななかでは、何があっても乗り切れるような自分自身の「強み」を持っておくことが有効でしょう。

時間をかけて1つのことに打ち込むには、大学の4年間はとてもよい機会です。

そして、愛知学院大学商学部では会計の学習に打ち込める環境が整っているといえます。

愛知学院大学商学部で会計を深く学び、これからのご自身の強みとするのはいかがでしょうか。